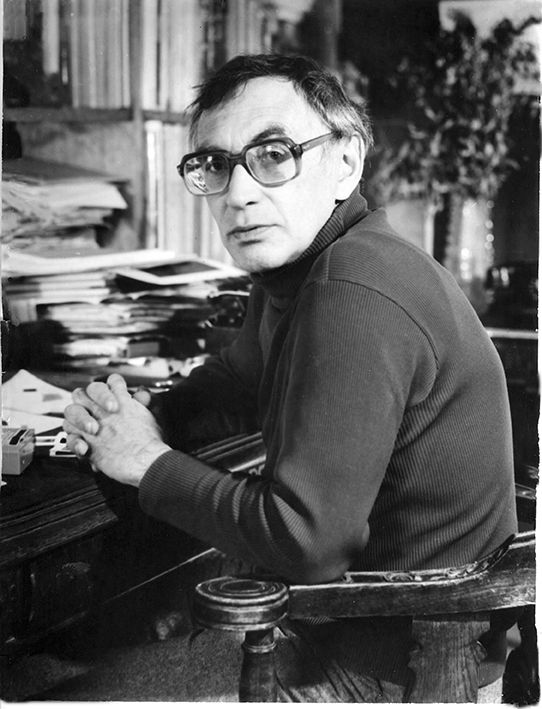

Нина Гурьянова

Существует ли школа Дмитрия Сарабьянова?

Это сообщение, еще не воплощенное в законченную форму подготовленной к публикации статьи, следует рассматривать в качестве первого приближения к теме, своего рода тезисными заметками. Теме для меня, с одной стороны, новой, а с другой, — ностальгически близкой.

Почти все поколение московских (и не только) искусствоведов, к которому я принадлежу, начавших профессиональную карьеру к концу 1980х годов, как и несколько поколений до нас, так или иначе прошли школу Сарабьянова: кто-то слушал его лекции, кто-то писал у него диплом, кто-то защищал диссертацию. Он часто работал с зарубежными коллегами и студентами, формируя в них первые представления о русском искусстве и нашей искусствоведческой традиции. Многие приезжали из 'глубинки' за консультацией, за советом — его дом был всегда открыт.

Апокрифически, все мы охотно называем себя Сарабьяновскими 'учениками'. Но тем не менее, в разноголосице тем, стилей, и методологий современных искусствоведческих текстов любая серьезная дискуссия о 'школе' вызывает… заминку, чтобы не сказать, некую академическую оторопь. Затруднительно говорить о единой методологии и школе, когда единство это, по сути, отсутствует... А есть ли она, школа Сарабьянова?

На первый взгляд — нет.

Если задуматься — да.

Единство заключается не в общепризнанной за «золотой стандарт» коллективной догме, а скорее, в ее отрицании, в ее полном отсутствии; в свободном выборе, в творческой эклектике подходов и концепций.

Именно в этом, казалось бы, эклектичном и чрезвычайно индивидуализированном многоголосье вырисовываются методологические скрепы, тот фундамент, на котором мы и строим собственные интерпретации и аналитические модели русского искусства.

Сарабьяновская позиция категорического отказа от навязывания собственного мнения (даже во имя самых светлых педагогических намерений) своим студентам — позиция нравственная. И весьма действенная, так как она провоцирует ответное диалектическое стремление к постоянному обновлению инструмента исследования в соответствии с запросами самого предмета, который уже не вмещается в застывшие, уже не срабатывающие методологические штампы. Или, по словам одного из его учеников и коллег, Григория Ревзина, «Можно доверять его интуиции и принимать выводы независимо от того, насколько ясно они доказаны, но, на мой взгляд, это необязательно. Дело в том, что своими размышлениями Сарабьянов формирует новое проблемное поле, в котором можно двигаться».

На деле, саморефлексирующая природа научной прозы Сарабьянова, посвященной проблемам современного искусствознания, поискам современной методологии, и шире — философии искусства, свидетельствует о том, что тема преемственности, обоснования новой искусствоведческой школы его постоянно беспокоила, волновала. Начиная с 1960х, он создает ряд отдельных статей, в которых обращается к этим темам на протяжении десятилетий. Особенно заметной эта тенденция становится на последнем этапе его пути: сборник Русская живопись. Пробуждение памяти (1998) с этого начинается, и остается лейтмотивом на протяжении всего текста. Его типичная манера, начисто лишенная любой пафосности, все же не может скрыть желание подвести итоги, оставив за собой «открытую дверь»: наметить новые пути для своих последователей — вот задача его книги. Глеб Поспелов, в своем биографическом очерке-предисловии к Русской живописи 19 века среди европейских школ (1980) на удивление точно подметил основной принцип такого подхода: «Он не столько решает, сколько ставит или даже только называет проблемы, намечает те направления, по которым должны идти последующие исследования». Исходя из собственного опыта, могу сказать, что моя монография об эстетике анархии в идеологии русского авангарда вышла из одной такой наметки в статьях Сарабьянова.

В том же очерке 1980 года Поспелов намекает на некую impromptu организовавшуюся «школу» вокруг Сарабьянова: «за последнее время уже можно говорить и о работах его учеников…ибо знакомясь [с их публикациями — НГ] то и дело встречаешься с типичными 'сарабьяновскими приемами'».

В чем же заключаются эти приемы?

Попытаемся здесь кратко обозначить основные из них (некоторые уже названные Поспеловым), в деталях сверяясь с оригинальными текстами Дмитрия Владимировича. Его методологические принципы намечены в нескольких статьях 1960-1990х гг., и отточены в уже упомянутых нами двух программных сборниках 1980 и 1998 года.

Это, прежде всего, выход за рамки «узкой специализации» и тематически, и хронологически; попытка совместить деятельность критика и историка искусства; заметное присутствие социологической и культурологической составляющей; внедрение философских и исторических концептов в проблематику искусствознания. Наконец, главенствующая тенденция к кристаллизации сути, сущности, смыслов, стоящих за видимым, за описанием и анализом живописного полотна или рисунка. Даже когда речь идет об одном художнике, или единичном произведении, или других подобных 'эпизодических' моментах в истории русского искусства акцент ставится на контекстуализации и синтезе микрокосма предмета искусства в макрокосме исторической эпохи и ее ментальности.

Цитируя самого Сарабьянова, «компаративистские устремления», которые проявились «в самом намерении выявить своеобразие русского искусства, что невозможно сделать без сравнительного анализа», он считал за необходимую основу своей методологии. Универсальность его знания; тонкое восприятие и феноменологическое понимание музыки, поэзии помогали в этом. (Эти «устремления», возможно, способствовали тому, что несмотря на всю разносторонность, центром его исследований несомненно оставался ранний авангард, который идеально соответствовал подобной методологии.)

В таком подходе особое значение уделяется связи литературы и искусства, возможным параллелям между литературоведческой (в частности, формалистской и структурно-семиотической) и искусствоведческой теориями соответственно. Тема не нова: с середины 1930х гг. она в деталях разрабатывалась Н. Харджиевым. Новой и неожиданной чертой было то, что Сарабьянов уже тогда, в 1970 гг. не чурался заимствовать многое из семиотического метода компаративистики, сравнительной литературы, — то, что классическая искусствоведческая теория последовательно отвергает. С его легкой руки, поколения искусствоведов выросли на этой междисциплинарной методологии. Практически, в таком подходе проявляется интерес не столько к теории искусства, сколько к современным аспектам философии искусства и культурологической проблематике. Многие его статьи легко вписываются в тематику интеллектуальной истории, не ограниченные рамками традиционного искусствознания.

Когда Сарабьянов пишет о «восприятии некоторого опыта гуманитарных наук», и в первую очередь, философии, «с тем, чтобы приобщиться к современному научному мышлению», он видит в таком синтезе жизненно необходимый фактор для дальнейшего развития искусствоведческой науки. В этом контексте философские концепции пространства и времени кажутся ему наиболее плодотворными в применении к искусствознанию. Он не боится показаться эклектичным в своем выборе, перечисляя имена Хайдеггера и Фуко, Башляра и Гадамера, современной феноменологии и герменевтики, Мерло-Понти и Пригожина, Подороги и Хоружего, и разных ветвей постструктуралистской школы. В его методологии, — как и в его искусствоведческих изысканиях в области русского искусства, — любое плодотворное влияние всегда рассматривается со знаком плюс, а не минус, не доминирует, а напротив становится импульсом к разработке собственной перспективы: «Я лишь предлагаю вести научный поиск по тем направлениям, которые намечены разными философскими школами и которые могут быть избраны в качестве подспорья теми или иными искусствоведами в соответствии с их представлениями о научном методе и теми задачами, которые конкретно в науке возникают».

Фундаментальная тенденция к сближению искусствознания с философской проблематикой, на мой взгляд, самая характерная черта научного метода Сарабьянова. Возможно, интерес к философии, заметный уже в самом начале его взрослой жизни и карьеры, проявился под влиянием опыта его отца, философа-марксиста и историка; но все же главную роль в формировании этой тенденции сыграла, несомненно, работа с Федоровым-Давыдовым, одним из самых интересных, и влиятельных вплоть до сегодняшнего дня, теоретиков социологов искусства, сформулировавших систематические задачи марксистского искусствознания. «Я все же определил бы его как ученого Федоро-Давыдовской традиции,» — свидетельствует Поспелов, «настолько сильна в нем заинтересованность во все новых подходах к искусству, разработка которых быть может не в меньшей мере составляет пафос того, что он пишет, нежели изучение той или иной определенной эпохи».

Можно сказать, что траектория творческого пути Сарабьянова заключается в трансформации от социологии к философии искусства. Социология искусства в системе Федорова-Давыдова являлась не только одним из аспектов изучения искусства, а была «…необходимым синтезом различных подходов к предмету искусствознания, то есть самой сущностью искусствоведческой науки» (Стернин). «Считая, что методологические принципы социологии искусства имеют более широкое значение… [ФД] предпочитал даже иногда говорить не о новом искусствознании, а о новом искусствопонимании» (Стернин).

Диссертация Сарабьянова, защищенная под руководством Федорова-Давыдова, полностью вписывается в орбиту марксистской социологии искусства. Стоит отметить, что уже здесь намечается интерес к проблематике национального, которая займет главенствующее место в его более поздних работах.

Ранняя марксистская методология Сарабьянова была явлением аутентичным, как, впрочем, и все, что он делал впоследствии; такая его позиция не была надуманной, конформистской, или навязанной автору. Очень скоро он просто «перерос» ее; уже к середине 1960-х эта методология перестала соответствовать новым аналитическим принципам и тем изменившимся задачам, которые он ставил в своих исследованиях. По сути, и в поздних текстах Сарабьянова сильный социологический аспект никуда не исчезает, но преодолевает ту «однобокость» марксистской методологии рубежа 40-50х гг., давшей «искаженное представление о развитии русского искусства», от которой он «бежал» всю жизнь, сделав одним из своих научных принципов неприятие методологического и идеологического догматизма в любой его форме.

Социология искусства всегда оставалась его стихией, и отличительной характеристикой его научного подхода. Менялись методологические рамки. Уникальность академической позиции Сарабьянова в том, что в силу исторических обстоятельств, в глазах своих последователей он как бы осуществлял функции звена, соединившего прошлое русского и советского искусствознания с его настоящим, и лично пережив «разрыв» традиции, остался, тем не менее, хранителем того лучшего, что в ней оставалось. Впоследствии, этот социологический аспект он трактует в качестве некоего 'катализатора' этической, нравственной ценности, которую считал характерной чертой национального своеобразия русского искусства.

Хотим мы этого или нет, осознанно ли или подсознательно, но мы до сих пор воспринимаем историю русского искусства XIX-XX веков, через призму «искусствопонимания», смоделированную Сарабьяновым. Ему принадлежит этот нарратив, где переписана, выстроена наново история русского искусства, организованная вокруг и в соответствии с центральной проблематикой национальной самоидентификации культуры, и того явления, которое он обозначает понятием 'национального менталитета'. Национальность как сущность (искусства).

Его методологическая траектория развивается подобно восходящей спирали, чтобы на каждом витке снова и снова вернуться к своей главной теме — проблеме национального в искусстве, и всего что для него за этим стоит. Эволюция, поступательное развитие, возвращение к теме на разных уровнях в разные периоды: социальном (марксизм); эстетическом, и культурологическом (через Серебряный век); философском, и, наконец, через религию — все это для определения национального.

Сарабьянов ставит своей целью определить сущность искусства через интуитивное постижение того, что есть национальность; пытаясь уловить в аналитические сети универсальную, абсолютную философскую суть искусства посредством детального рассмотрения аутентичности и уникальности единичного (в данном случае, русского) национального пути художественного развития. В этой системе эволюционная траектория формирования национального своеобразия ставится в зависимость от двух понятий-факторов, при необходимом условии их синтетического взаимодействия:

во-первых, ситуация (современность, непосредственно относящаяся к культурному и политическому контексту данного произведения); во-вторых, историческая традиция (постоянные присутствующие черты национального своеобразия).

Такой подход частично наводит на мысль о культурной антропологии и теории социальной и культурной идентичности, популярной в 70-е гг.

Сарабьянову он позволяет отойти от тотальности евроцентристской модели (до сих пор доминирующей, к примеру, в петербургской школе искусствознания); и определить особость развития места и роли русского искусства среди европейских школ. Взамен «панфранцузской концепции», которую считал «обветшавшей» и ограниченной моделью, он выдвинул собственную альтернативную, вернее параллельную модель русского и восточно-европейского пути как автономной линии развития, связанной с немецкой романтической эстетикой и последующими модификациями немецкого изобразительного искусства.

Центральное место в его типологическом анализе своеобразной культурной геополитики России занимает оппозиция "Запад – Восток", с ее отсылкой на консервативные традиционные идеи эсхатологического противостояния цивилизации культуре: «Местоположение России между Западом и Востоком не дает повода для исчерпывающего объяснения всех особенностей русского искусства, во всем многообразии его видовых и стилевых проявлений. Но если взглянуть на русскую художественную культуру не извне (со стороны определяя ее положение среди других национальных художественных культур), а изнутри (т.е. рассматривая попытки ее самоидентификации), то проблема взаимоотношения с Западом и Востоком приобретает едва ли не определяющую роль».

Для подхода к научному анализу проблематики национальной и культурной самоидентификации, Сарабьянов создает инструментальные понятия. В первую очередь, разрабатывает собственную концепцию традиции: «Обычно традиции придается характер непрерывности. Более того — разрыв иногда толкуется как утрата традиции и невозможность к ней вернуться. Такое понимание традиции можно оспорить… Я же веду речь о третьем варианте, называя эти традиции глубинными или скрытыми. Их можно характеризовать как пробуждение памяти, чаще всего происходящее бессознательно, вернее, подсознательно, пробуждение ушедших в глубины времени представлений, во многих случаях коренящихся в религиозных концепциях».

Второе, краеугольное в своей системе понятие «менталитета» он заимствует у историка Ла Гоффа, которое модифицирует, сближая с устоявшейся уже в русских художественных кругах идеей мировосприятия художника: «Менталитет можно истолковать как некий синтез чувствований, представлений о вселенной, понимания мира, природы, места в мире человека, веры, религиозных, нравственных и эстетических представлений. Этот синтез мы можем сравнить с тем, что Вл. Соловьев называл цельной мыслью».

«Разумеется, здесь речь идет лишь об аналогиях, а не о тождестве понятий, способных заменить друг друга. Но в любом случае цельная мысль, цельное знание и менталитет соотносятся друг с другом как параллельные, созвучные категории, хотя и располагающиеся на разных уровнях и в разных плоскостях».

Важной составляющей общенационального традиционного менталитета являются религиозные представления: «Восток оказывается представленным прежде всего восточным христианством, а оппозиция приводит в конце концов к синтезу. Этот синтез дает едва ли не единственный случай столь результативного соединения генеральной линии развития европейской культуры с восточно-христианской традицией. Мне представляется, что национальное своеобразие русской культуры Нового времени следует искать именно в этой точке.

В истории изобразительного искусства с ними связаны и острота борьбы направлений, и склонность к художественному анархизму, сменяемая робостью и вялотекущими процессами, чередующимися со взрывными, и солидный удельный вес критических направлений – от "шестидесятничества" через "передвижничество" к соц-арту и концептуализму, и пренебрежение серединой – своеобразным "средним классом" художников, срединным мастерством».

Теория “разрыва” и “продолжения” в эволюции русского искусства является одной из основополагающих концепций философии искусства у Дмитрия Сарабьянова. Суть этой теории в чем-то пересекается с изначальной идеей Лотмана, затронутой в книге “Культура и взрыв” (1992), и сфокусированной на механике взаимодействия двух основных процессов, которые он выделяет в своей семиотике культуры, обозначая их “как противопоставление взрыва и постепенного развития”.

«Пожалуй, наибольший контраст между чаемым разрывом и невольным продолжением можно наблюдать в 1910-е годы, когда русский авангард объявил войну своим предшественникам, а сам тем временем вольно или невольно подхватил многие из их начинаний. Среди всех ситуаций разрыва авангардная – самая демонстративная и напряженная»[2]. Именно в этом контексте, пользуясь категориями традиции/разрыва и менталитета, определяет формирование нового эстетического и национального самосознания в начале ХХ века.

Отталкиваясь от гораздо более абстрагированной семиотической модели Лотмана, Сарабьянов переносит ситуацию разрыва в историческую плоскость культурной памяти, рассматривая ее в качестве неоднозначной проблемы смены традиций и самого бытования традиционного в радикальном искусстве авангарда. Он приходит к парадоксальному заключению о “двуединой сути разрыва-продолжения» в их общности духовно-интеллектуальных измерений, этим соединяя два, казалось бы, противоположных понятия:

«Антитрадиционность стала отличительным знаком авангарда, хотя на самом деле он искал традиции альтернативные – прежде всего в примитиве и древнерусском искусстве. Надо сказать, что это наследие оставалось неиспользованным русской живописью на протяжении почти двух столетий. <…> Общие черты, минуя разрывы, скрепляют культуру. Возникает вопрос: что более характеризует менталитет русской культуры – обилие бескомпромиссных разрывов или постоянно восстанавливающие связь черты? Возникают и другие вопросы. Нет ли в программном разрыве наигранной решительности, не соответствующей реалиям? Не возбуждена ли такая решительность постоянным самосравнением с Западом?»[3].

Возвращение — или, по словам Сарабьянова, “приращение” к наново обретенной культурной традиции Древней Руси (“тем более что последняя была своей — русской”),[4] — было знаковым с точки зрения национального самосознания художника, и выходило за рамки эстетического феномена.

В подобном “самосравнении”, а порой и утрированном контрасте западного и русского эстетического, философского и религиозного восприятия мира, — Сарабьянов парадоксально увидел первый шаг к тому, что он называет “осознанным стремлением произвести некий акт национальной идентификации”[5].

«Постоянное присутствие Запада в качестве положительного или отрицательного примера давало дополнительный импульс разрыву. Но даже в тех ситуациях, когда западный образец не считался примером для подражания (как это было, скажем, в русском авангарде), речь шла о том, чтобы не обойти его кружным путем, а преодолеть изнутри»[6].

Говоря об этом преодолении, Сарабьянов, мне кажется, обращается напрямую к теме культурной памяти как инструмента построения национального самосознания. Эта память, естественно, включает все слои сознания, тот синтез, который Сарабьянов обозначает как «ментальность».

И в заключение.

Сарабьянов обладал редчайшим талантом, умением поставить четкий и точный вопрос, обозначить проблему. Ответов он не давал, а предлагал проследовать весь путь вместе с ним, никогда не подгоняя материал под уже готовое решение. Его путь был квази-конфуцианским путем созерцания, игры слов, полушутливой дискуссии, с подсказками-намеками на возможные ходы, никогда не высказанные своим ученикам в лоб, однозначно, как «доктор (в данном случае, искусствознания) прописал». Педагогика состояла в отсутствии педагогических манипуляций, в предоставлении полной свободы. Я просто не в состоянии представить себе Сарабьянова, раздувающего щеки и всерьез ставящего перед собой программную цель создания некой школы искусствознания.

Прежде всего, Дмитрий Владимирович учил таланту восприятия, вслушивания, которым обладал сам в полной мере. Учил не универсальной формуле и не догме, учил мастерству, пробуждая интуицию, которую считал чуть ли не «определяющим признаком национального мышления» в своем дерзком, неоромантическом понимании особой роли интуитивизма в искусствознании:

«Разумеется, в процессе сближения с философией, а тем более с точными науками следует думать о сохранении специфических свойств искусствознания, которые можно истолковать как его преимущества. В искусствознании применимы иные критерии интуитивизма. Нашей науке недоступна, а подчас и вредна та строгость логического рассуждения, которая обязательна для философии. Мы можем претендовать на большую свободу ассоциаций, некоторую условность формулировок и метафоричность применяемых терминов. Без таких допущений искусствознание не в состоянии достичь адекватности объекту исследования. Эту особенность нашей науки обычно не спешат возвести в правило».

[1] Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 214.

[2] Сарабьянов Д. В. Ситуация разрыва в истории русского искусства // Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998. С. 61

[3] Там же. С. 62

[4] Сарабьянов Д.В. Авангард и традиция // Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998. С. 297

[5] Сарабьянов Д.В. Авангард и традиция // Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998. С. 297

[6] Сарабьянов Д. В. Ситуация разрыва в истории русского искусства // Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998. С. 65