Ирина Карасик

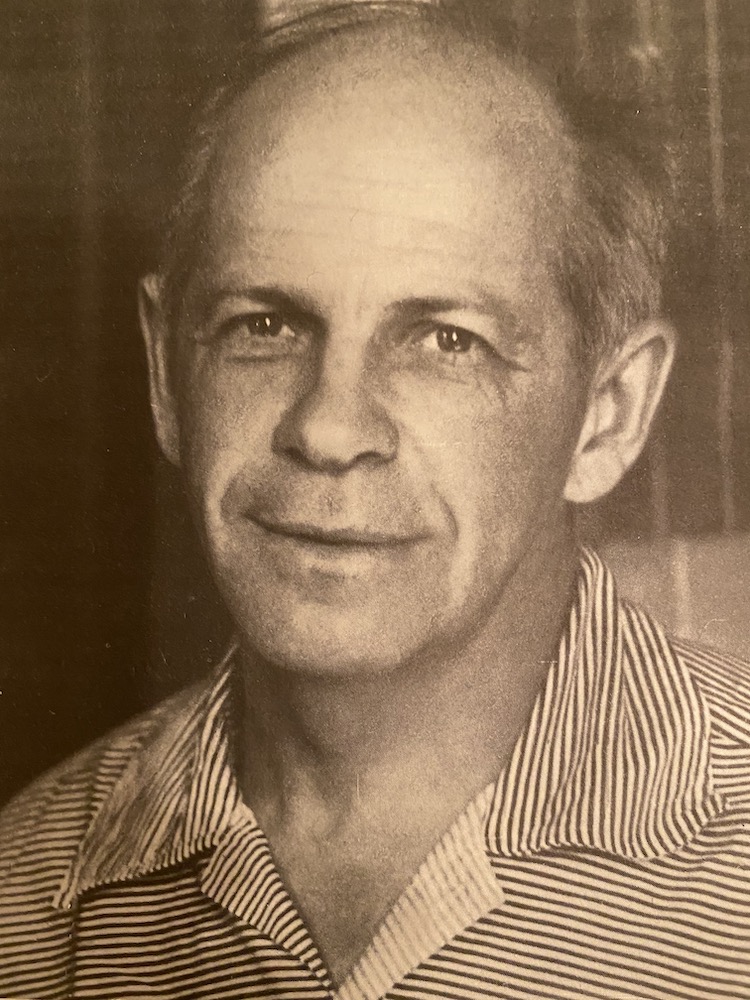

Григорий Юрьевич Стернин: «художественная жизнь» как предмет изучения и методологическая новация

Когда я выбирала тему для Сарабьяновского конгресса, выставка «Ненавсегда» еще не открылась и ничто не предвещало той напряженной полемики, которая возникла как вокруг нее, так и — даже в большей степени — по поводу репрезентируемого ею периода художественной истории. Оказалось, у нас нет сформированного общего взгляда, нет адекватного языка описания, способного преодолеть прежнее разделение (когда многие из существенных явлений искусства априори исключаются из рассмотрения), не подменив при этом поисков целостной модели художественного процесса простым рядоположением одновременных явлений. Ситуацию вполне можно экстраполировать и на оценку отечественного искусствознания 1960-х — 1980-х годов с той разницей, что здесь не было отчетливого деления на официальное — неофициальное (к неофициальному в этой сфере можно отнести лишь несколько вполне реализовавшихся фигур: Евгений Барабанов, Борис Гройс, отчасти Владимир Паперный и Игорь Голомшток). Справедливо, скорее, будет условное деление на консервативное (активное и пассивное) и либеральное. Оба направления действовали в публичном поле, ведя скрытую и открытую борьбу между собой, и, естественно, имели в своем распоряжении разную степень интеллектуальной и институциональной свободы. Слой «либералов» был весьма плотным, включал сильных личностей с развитыми персональными концепциями и общим идейным консенсусом (я буду говорить о науке, обращенной к изучению отечественного искусства). Нынешнее молодое поколение весьма часто огульно помещает всех в рамку «советского искусствознания», чтобы в дальнейшем с легкой душой отказаться от такого наследства, ведь опираться здесь по определению не на что, все современные интеллектуальные «повороты» обошли эту заповедную зону стороной. Вероятно, прежде всего следовало бы разграничить такие понятия, как (качественное) «советское искусствознание»[1] — комплекс определенных, связанных с официальной художественной политикой представлений и действий — и (хронологическое) «искусствознание советского периода» — его концепции, естественно, испытывали давление «предлагаемых обстоятельств» и имели вызванные ими более или менее заметные деформации, но в целом были направлены на адекватное, свободное от идеологических предписаний и предпочтений понимание предмета. Многое из искусствоведения поздних советских лет (даже если ограничиться только исследованиями, написанными на отечественном материале) оказалось сегодня не то чтобы непрочитанным, но не воспринятым в полной мере. Причем речь не столько об историографическом ракурсе, о понимании, исходя из реалий того времени. С этим все ясно: как историки, мы не можем не видеть и не ценить, каким прорывом для конца 1960-х был, например, выход второй книги Х тома знаменитой «Истории русского искусства» и какая вокруг него шла видимая и невидимая борьба. Я же говорю о другом: о недостаточном присутствии этих сочинений в актуальном исследовательском поле, о неполном осознании научной преемственности, о неразличимости их методологической составляющей. Пожалуй, в самой сильной степени все сказанное относится к рецепции научного наследия и самой исследовательской позиции Григория Юрьевича Стернина.

***

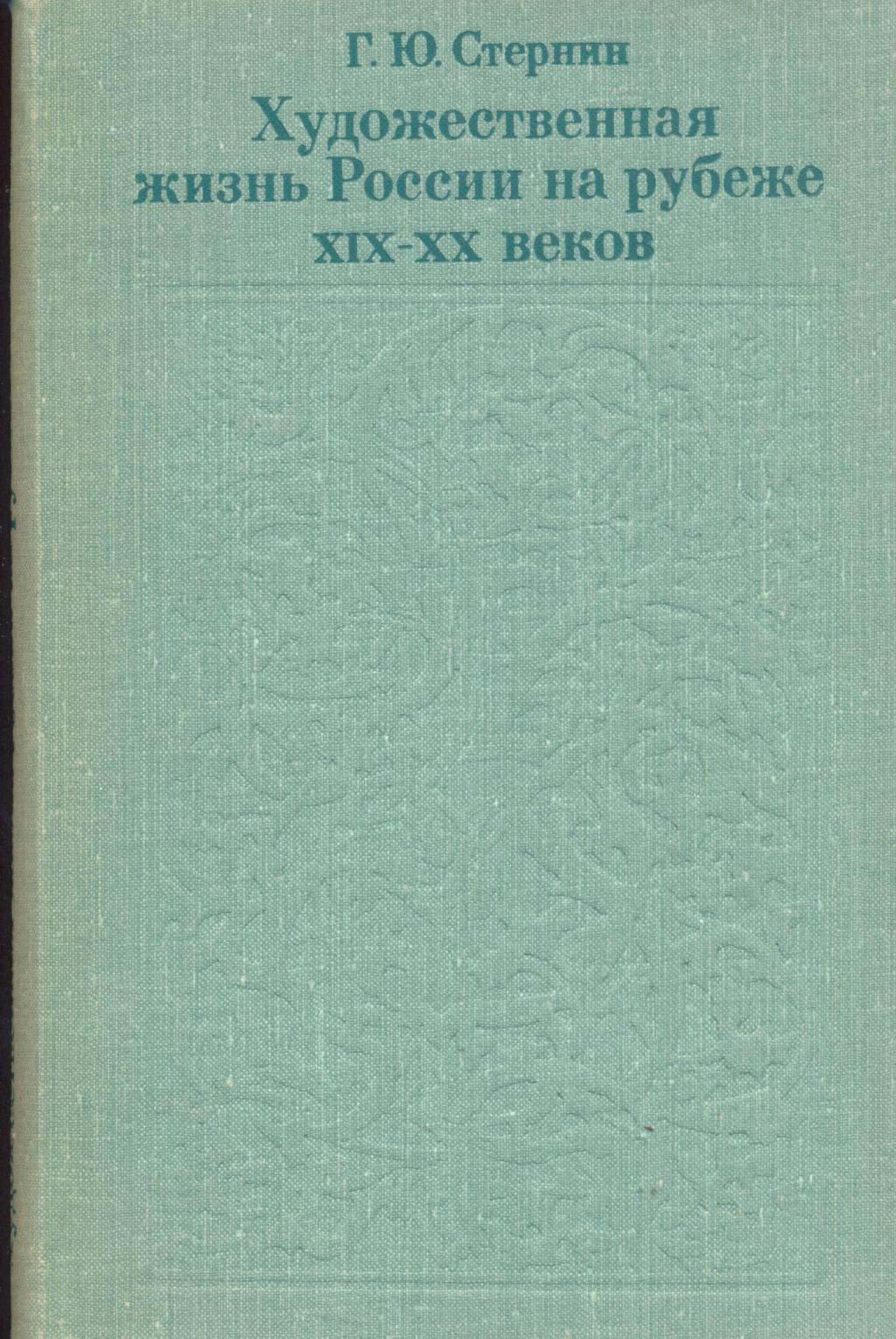

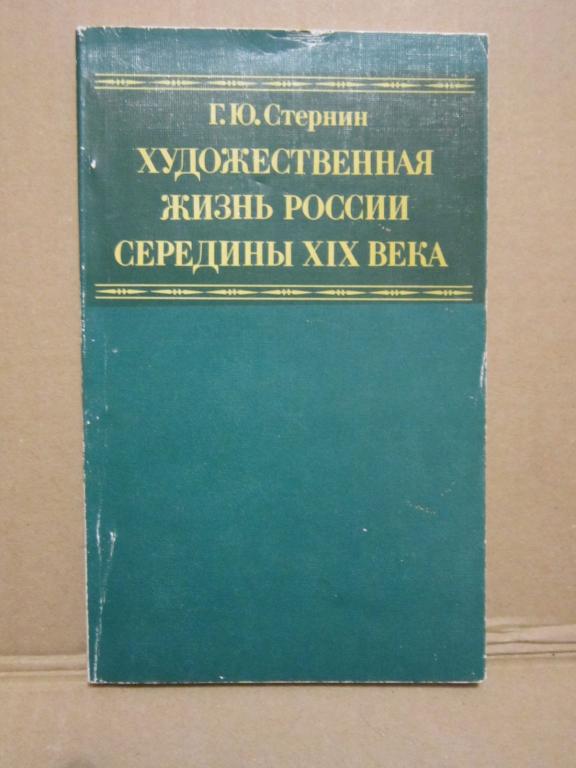

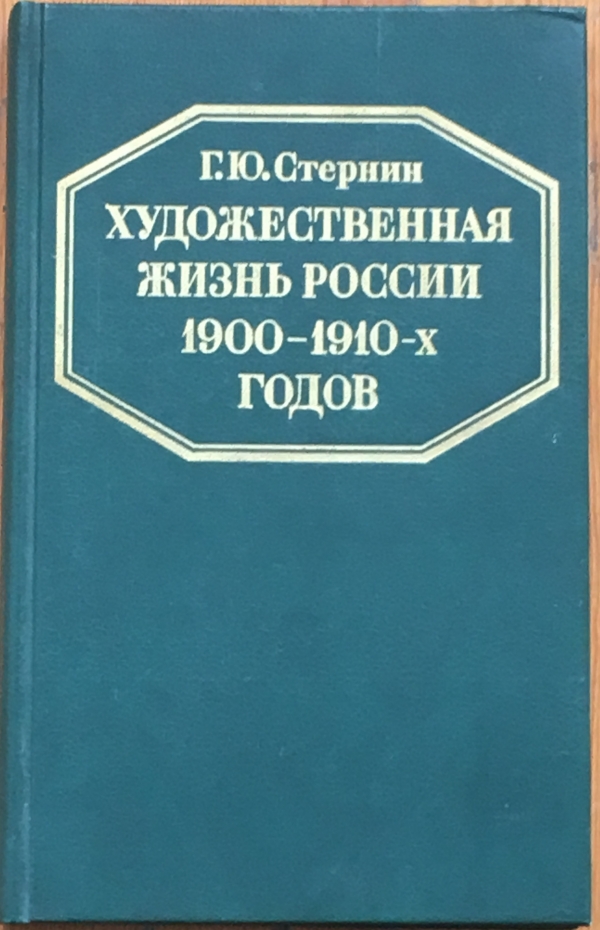

В 1970 году в издательстве «Искусство» вышла не очень толстая и не особенно эффектная на вид книжка с названием «Художественная жизнь России на рубеже XIX–XX веков». Однако она поистине оказалась «томов премногих тяжелей». В то время, конечно, прежде всего внимание привлекал сам период, избранный для рассмотрения, — последнее десятилетие XIX века; к тому же во введении автор уведомлял, что это лишь первая часть задуманного исследования, и, значит, читателя ожидало еще более волнующее продолжение — начало ХХ века. Излишне напоминать, что полный запрет на изучение этого периода только-только стал сниматься, каждую пядь территории здесь приходилось практически отвоевывать с боем, литературы почти не было. Если говорить о конкретных предметно-тематических блоках, особый интерес вызывал тот из них, что был связан с русским модерном. Как кажется, проблема «нового стиля» так масштабно была поставлена здесь впервые и, что существенно, практически синхронно с западными исследованиями. Однако важнее другое: эта книга (а за ней последовали еще пять, причем с точки зрения хронологии движение развивалось в обратном направлении — от XX века к XIX[2]) не только открыла для нашего искусствознания неизвестный материал или неосвоенные темы, но и создала другой предмет изучения,одновременно ставший методологической новацией. В современной науке такие новации принято именовать «поворотами» (антропологический, социальный, оптический и т.п.).

Первой книге Стернин предпослал обширное введение, в котором подробно разъяснил свои аналитические позиции. В каждой из последующих подобное предисловие, но уже более краткое[3], тоже присутствовало: ученый снова и снова акцентировал внимание на сути своего подхода, сосредоточиваясь при этом на проблематике избранного периода. Методологические включения пронизывали и конкретное изложение по главам, что позволяло держать эмпирический материал под постоянным интеллектуальным контролем. Надо сказать, что столь сильная и самостоятельная методологическая составляющая исторического сочинения была в то время — время дефицита проблемных исследований[4] — для отечественной науки чем-то экстраординарным. Впоследствии Стернин стал одним из тех, чьими усилиями как раз и поддерживался тот сегмент искусствознания, который можно назвать «искусствознанием смыслов». Имею в виду его дальнейшие рассуждения в рамках таких обобщающих категорий, как «художественная культура», «картина мира», «целостность и процесс», равно как и направляющую деятельность в сфере организации научных исследований (руководитель ведущих неформальных коллективов, научный редактор множества новаторских изданий).

Итак, Г.Ю. начинает с различения истории искусства и истории художественной жизни, превращая их, по сути, в отдельные, хотя и взаимосвязанные, научные дисциплины, каждая из которых имеет свой предмет изучения и свою исследовательскую оптику[5]. Причем существуют периоды, в которые художественная жизнь развивается с особой интенсивностью и оказывает значительное влияние на содержание и ход внутренних процессов искусства. Возможно, именно поэтому исследование развивалось в обратном (в смысле хронологии) направлении: рубеж XIX–XX веков был, во-первых, отличным полигоном для разработки методологии, во-вторых, без такого рода подходов адекватное понимание этого периода попросту невозможно. Кроме того, как уже говорилось, эпоха «начал и концов» только-только стала выходить из небытия и требовала активной защиты, поэтому именно здесь были сосредоточены основные усилия прогрессивных ученых. Суть упомянутых различий, по Стернину, состоит в том, что традиционная история искусства может отвлекаться от контекста конкретного бытования произведения в социуме, интересуясь некими константами: формой, иконографией, стилем, их генезисом, — и опираясь лишь на общие представления о «взаимосвязи между материальной и духовной сторонами жизни общества»[6]. Для нее «в самом факте существования художественного произведения содержатся все необходимые предпосылки для их воздействия на умственную жизнь эпохи» (ХЖ1: 5) и на дальнейшее развитие искусства. История же художественной жизни — это прежде всего «уяснение способов и форм общественного бытия искусства в реальных условиях… действительности» (ХЖ2: 5), механизмов его «диалога с эпохой»[7], на основе учета «субъективной стороны» процесса, внешне выражающегося в «многообразных повседневных явлениях» (ХЖ1: 6).

Прежде всего Г.Ю., как он говорит, с «чисто эмпирической точки зрения» (ХЖ1: 3) очерчивает круг явлений, составляющих художественную жизнь:

- само искусство и его взаимоотношения со зрителем;

- разные виды и формы выставочной деятельности;

- общественные притязания различных художественных организаций и группировок и их действительная роль в культурном быте;

- художественная критика, ее воздействие на творческую практику, равно как и обратное влияние, которое испытывает критическая пресса, отражая тенденции развития искусства (ХЖ1: 4).

Хотя Стернин и уверяет читателя, что подобный перечень — нечто само собой разумеющееся, есть у него некоторые существенные признаки, сразу же заявляющие об особом угле зрения. Даже в сугубо предметную область своего исследования ученый включает не только объекты, но и, так сказать, смыслы. Список явлений, составляющих художественную жизнь, вполне мог бы выглядеть следующим образом: искусство, зритель, выставки, учреждения, группировки, критика. Но уже здесь появляются весьма важные уточнения, показывающие, что речь идет именно о взаимоотношениях искусства со зрителем; не просто о группировках, а об их общественных притязаниях и действительной роли. Иными словами, для Стернина «художественная жизнь» — это не формы, структуры, функции или события, но связи и отношения. Не менее, чем прямые методологические введения, об этом говорят лексика и риторика его сочинений. Я попробовала вычленить из конкретного повествования (по всем книгам цикла) некоторое количество устойчивых определений, которые со всей наглядностью показывают, что именно интересовало Г.Ю., чем формировалась и из чего складывалась для него «художественная жизнь», что нужно было учесть и увидеть для понимания сути происходивших процессов. Получился такой понятийный словарь: художественное/творческое сознание; духовная (умственная) жизнь; умственные интересы (ХЖ2: 130); интеллектуальная атмосфера кружка (ХЖ3: 120); «духовные потребности эпохи» (ХЖ3: 11); общественные настроения (ХЖ2: 6); социальное самочувствие общества и личности; социальная психология; общественно-художественное самосознание русского общества, общественное и эстетическое самоопределение, творческое самоутверждение (ХЖ2: 115), художественное мироощущение, творческое самочувствие (ХЖ2: 130); предельно обостренное и социально окрашенное восприятие действительности; феномен художественного восприятия эпохи (ХЖ2: 143); «силовое поле» вокруг выставок; творческое поведение (и его логика); творческая позиция и репутация; групповые художественные устремления (ХЖ1: 163), общественно-психологический тип артиста, творца (ХЖ2: 113), публичное представление о русском художнике (ХЖ2: 115), о месте и роли творческой интеллигенции (ХЖ2: 114); потребность художников в самоанализе и самооценке, формирование новых представлений художников о себе и о целях своего искусства (ХЖ2: 114, 117, 121); «идентификация художника с его временем» (ХЖ5: 10); соотнесение субъективных намерений художников со сферой реальных общественно-эстетических свойств эпохи (ХЖ3: 107). Говоря современным языком, речь все время идет о рефлексии[8], рецепции, оценке.

В рамках этих категорий ученый особенно внимателен к таким тонким материям, как взгляды и представления, к таким формам их сложения и проявления, как разговоры, споры, раздумья, размышления, «жесты», к таким источникам, как письма и дневники, к таким сложным процессам, как столкновения, противоречия, разногласия, трансформации, «мучительные дилеммы» (ХЖ1: 191). В зону его внимания входят «неожиданные альянсы и резкие публичные перепалки, обоюдные примирительные жесты бывших противников и острейшие конфликты между прошлыми единомышленниками» (ХЖ1: 161), поляризация и перегруппировка художественных сил (ХЖ1: 187), тактическое маневрирование лидеров (ХЖ1: 161). Стернин филигранно работает со всеми этими зыбкими вещами, виртуозно отбирая значимые факты, отдельные «истории», частные случаи и примеры и неизменно приводя их к некоему общему знаменателю. За «внешней канвой художественной жизни» он способен различить «существо историко-художественных процессов» (ХЖ5: 6) и никогда не теряет из виду мелких различий, удивительным образом совмещая дифференциацию и типологизацию. В свое время Дмитрий Владимирович Сарабьянов очень точно назвал Г.Ю. «мастером распознавать нюансы и завязывать своеобразные узлы, соединяющие… далекие друг от друга идеи и положения»[9]. Для повествовательного стиля Стернина характерна нелинейная — векторная, веерная — оптика: он не жалует простых решений, прямолинейной логики, однозначных ответов, утвердительных интонаций. Любое явление или высказывание умеет повернуть разными гранями. Часто, уже, казалось бы, закончив анализ, вдруг говорит: но если взглянуть на дело иначе… Объяснения при помощи антиномий кажутся ему недостаточными. Так, согласившись однажды с мнением другого исследователя, он вместе с тем подчеркивает его неполноту: «Все остальное было много сложнее»[10]. Думаю, эта фраза может служить метафорой научной позиции и характеристикой языка описания. Изложение ветвится, множится, обрастает новыми вопросами, уже сделанные выводы испытываются очередными сомнениями, полнятся новыми аргументами.

Отмечу еще несколько принципиальных моментов методологического свойства.

- Факты, события, мысли и действия участников художественной жизни — для Стернина это всегда приметы, симптомы, стимулы, импульсы, «пароли», жесты, за которыми нужно «угадать» нечто большее[11]: драмы и «смятенные чувства» эпохи; «формы взаимодействия творческого сознания с быстро менявшейся общественно-художественной ситуацией» (ХЖ2: 6, 7); принципиальную эстетическую позицию (ХЖ5: 102); «миросозидательные возможности гения» (ХЖ5: 106); «смыслосозидательную систему культуры» (ХЖ5: 107).

- Представление о художественной жизни, о культурном быте как о мощном социологическом факторе, об актуальном механизме развития русского изобразительного искусства (ХЖ1: 6), о «самостоятельной общественной силе, регулирующей и свободу творчества художника, и его нравственные позиции, и его эстетические взгляды» (ХЖ1: 8).

- Постоянное соотнесение представлений, намерений, иллюзий, «субъективных стимулов творческого самоутверждения» (ХЖ2: 115) различных художественных сил с их реальной ролью в искусстве и обществе. Акцент на том, что «общий результат, получавшийся из сочетания действительных качеств искусства и особенностей его восприятия», является существенным феноменом духовной жизни и оказывает «свое влияние как на художника, так и на потребителя творчества» (ХЖ2: 7).

- В понятие «художественная жизнь», подчеркивает Стернин, включаются «не только объективные результаты художественного процесса, но и его субъективные предпосылки». Здесь важно «взглянуть на эпоху „изнутри“» (ХЖ1: 214), учитывая, «как именно отпечатывались эти явления искусства в сознании современников, как они ими переживались и истолковывались» (ХЖ2: 7). Поэтому основным источником являются дневники, письма, мемуары, причем ценность их определяется не фактами как таковыми, а личностным видением участников культурного быта, которое зиждется на восприятии человеком самого себя и своего времени. При этом ученый далек от отождествления исследовательской позиции со взглядами современников, но ценит «возможность рассудить враждующие или спорящие стороны с точки зрения их собственных убеждений, их социальной психологии» (ХЖ1: 214, примечания).

***

Несколько слов о внутренней конструкции книг Стернина, посвященных художественной жизни конца XIX — начала ХХ века. Я сосредоточусь именно на них, лишь изредка подключая к рассмотрению те, более поздние, что обращены к XIX столетию. И в силу собственных занятий именно этой эпохой, и по причине идеального, показательного в этом случае соответствия темы, материала и метода. Надо сказать, что Г.Ю. строит свое длительное исследование (первая книга — 1970-й, вторая — 1976-й, третья — 1988 год) особым образом — уделяет пристальное внимание обоснованию периодизации, видя в ней проблему качественной характеристики того или иного времени, когда хронологические обозначения обретают «нарицательный смысл» и «терминологический статус» (ХЖ4: 9). Вместе с тем он никогда не выстраивал непроходимых границ, не проводил резкой черты между десятилетиями, стремясь раскрыть существующие между ними «диалектические взаимосвязи» (ХЖ3: 5). В изучении каждого периода всегда присутствовали два вектора: установление преемственности по отношению к прошлому и будущему (часто это показывалось на примере того, как ведут себя прежние лидеры и прежние сообщества в новых условиях) и выявление отличительных особенностей, индивидуальных красок, свойственных исключительно этому времени. В мотивной структуре книг были свои постоянные и переменные. Так, и в первой, и в третьей частях имеются главы, посвященные восприятию и воздействию зарубежных выставок и — шире — отношениям с западным искусством[12]. Именно Г.Ю. сделал тему видимой для науки, превратил из нейтрального исторического описания в концепцию, показав, что для современников (впрочем, и для потомков) это не столько вопрос приращения знания, сколько возможность понять «свое» через «чужое», понять, как и какое «чужое» позволяет диагностировать, формулировать, «лечить» и продвигать «свое». Художественная жизнь в изложении Стернина не похожа на хронику текущих событий[13]. «Точкой сборки» здесь служат тонко и точно найденные смысловые узлы (обозначенные, как правило, названиями глав), определяющие «силовое поле» происходящих процессов. Подобными смысловыми узлами Стернин делает события, которые являются своего рода «единицами измерения» художественной жизни, не улавливаются при других подходах, но вместе с тем способны прояснить и многие тенденции самого искусства. Среди них — художественно-коммерческое предприятие «Современное искусство», рассмотренное в контексте проблемы стиля в художественной жизни России на рубеже двух веков (ХЖ1), или Всероссийский съезд художников, состоявшийся в Петербурге в декабре 1911 года (ХЖ3). Подобным смысловым узлом может стать трансформация взаимоотношений двух влиятельных творческих организаций и художественных систем, таких как передвижничество и академизм (ХЖ1). Стернин первым серьезно заговорил о позднеакадемическом салоне как явлении, заслуживающем внимания и самостоятельного рассмотрения. Или об извилистых «путях самоопределения символизма» (ХЖ3). В ходе анализа этих и других тем Г.Ю. неизменно открывал «новые земли». Так, он впервые вывел из тени Московское товарищество художников, показав его значимость на культурной карте Москвы, роль в становлении русского модерна и связи с литературным символизмом (ХЖ1); ту же операцию произвел с Новым обществом художников, выявив предрасположенность к «неоклассическим» исканиям, которые редакция «Аполлона» расценивала «предвестием новых творческих устремлений» (ХЖ3: 165). Г.Ю. думал не объектами, но проблемами, вводя в оборот новые «мыслительные модели». Для подтверждения достаточно сослаться на формулировки названий некоторых глав его сочинений: «Частный человек в искусстве и художественной жизни» (ХЖ4); «Между „идеей“ и „почвой“ (к вопросу о русском художественном сознании 1870-х — 1880-х годов)»; «„Образы“ и „образа“ в русском искусстве и в художественной жизни России 1830-х — 1840-х годов» (ХЖ5). В этом плане не могу специально не отметить главу из второй книги, изданной в 1976 году, — «Русский художник начала ХХ века глазами современников». Г.Ю. рассуждает здесь о феномене личности художника, значимой самой по себе, вне прямой «зависимости от ею содеянного» (ХЖ2: 113), о сложении психологического и творческого типов артиста, о механизмах персональной мифологии как фундаментальной характеристики мироощущения, как воплощения «общественно-нравственных идеалов эпохи» (ХЖ2: 113), подробно разбирая «случаи» Нестерова, Серова, Врубеля или Бакста[14] и увязывая их с тончайшим анализом жизненной и эстетической сути проблемы индивидуализма в искусстве (ХЖ2: 143). Именно у Стернина эта тема впервые обретает столь отчетливые концептуальные очертания. Ныне подобные материи (творческое поведение, мифология образа личности) и аналитические призмы («глазами современников») весьма и весьма популярны, особенно для искусства авангарда, однако преемственность, похоже, не осознается, а уровень исполнения вряд ли достигает таких высот.

В заключительной, четвертой главе ХЖ3 затронута проблематика русского авангарда, правда, скорее, по касательной, что весьма неожиданно, учитывая хронологию, доводящую культурную хронику до 1914 года. Фактическая сторона минимальна (контуры деятельности Н.И.Кульбина, «Салон» С.К.Маковского, доклад С.П.Боброва и прочитанный им же текст В.В.Кандинского, первые выставки «Бубнового валета»), «идейная» только намечена, хотя и в отточенных формулировках (речь идет об атмосфере «повышенных зрительских страстей», создававшейся вокруг выставок, о «превосходстве центробежных сил над силами центростремительными», о «дифференциации», «расслоении» художественных задач, о типовых обвинениях критиков «в футуристической погоне за новым интернациональным типом искусства»[15]). Автора больше интересует то, как представители «левых» течений пусть по-своему, но вписывались в поиски «последних целей культуры»[16], а также мотивы «тех тревог, которые высказывались тогда [современниками] по поводу русского авангарда» (ХЖ3: 188).

Меньшее внимание к авангарду, возможно, связано с тем, что для Г.Ю. авангард был предметом чисто исторического, а не личного интереса, и он относился к этому художественному движению не без некоторого скепсиса. К моменту завершения и выхода книги Стернин, с одной стороны, с головой погрузился в XIX век[17], а с другой — видел, что на этом фланге искусствоведческой науки постепенно формируется «ажиотажный», с его точки зрения, спрос[18]. К тому же в предшествующие годы он уже имел возможность более подробно высказаться на эту тему. Поэтому, если присовокупить к ХЖ3 главу, предваряющую четвертую книгу «Русской художественной культуры конца XIX — начала ХХ века (1908–1917)»[19], где есть соответствующая «фактура», многое становится на свои места[20]. В отличие от других исследователей, Стернин смотрит на авангард не изнутри, а извне, для него это не изолированная история, но часть общей картины художественной жизни. Существование такого взгляда на вещи кажется мне чрезвычайно важным.

***

Стернин не претендует на открытие самой темы: словосочетание «художественная жизнь», понимая под ним вполне определенный набор составляющих, использовали современники[21]; существовали также немногочисленные исследования, «само название которых свидетельствовало о намерении их авторов писать именно о художественной жизни» (ХЖ1: 213)[22]. Однако, как справедливо отмечает ученый, в их отношении к материалу не было ничего специфического. Генезис своей методологии Стернин возводил к условно социологической литературе конца XIX века с ее вопросами о «формах и способах практического бытования в жизни разных видов культуры и о влиянии потребительских вкусов на ее судьбы» (ХЖ1: 213). В качестве близкого ориентира он указывал на «некоторые идеи, выдвинутые советским искусствознанием в конце 1920-х — начале 1930-х годов», но упоминал лишь серию «Памятники искусства и художественного быта» (в которой издавались письма художников и воспоминания современников), во-первых, из-за введения самого понятия «художественный быт»[23] и, во-вторых, за неприятие вульгарно-социологических схем, в которых личность и ее окружение представали (Г.Ю. цитировал важное для него высказывание А.В.Луначарского) «как бы ничто не меняющим проводом между бытием, с одной стороны, и художественным его выражением — с другой» (ХЖ1: 214). Стернин не упоминает А.А.Федорова-Давыдова (возможно, потому что рассматривает лишь методологию, прямо относящуюся к предмету изучения), но обозначает преемственность тем, что посвящает ему первую книгу. Несколько позднее Г.Ю. напишет об учителе специально[24], и из этого текста, в котором ощутим момент самопознания (характеризуя учителя, он «проговаривается» о себе), будет ясно, какой опыт извлечен из его взглядов, что принято и развито, а что отринуто. Несомненно, от Федорова-Давыдова идет выраженный интерес к вопросам методологии, внимание к социальному контексту, соединенное с неприятием «упрощенных аналогий между искусством и современными ему социально-политическими взглядами и теориями»[25]. Вместе с тем, в отличие от Федорова-Давыдова, социология искусства всегда была для Стернина лишь «одним из аспектов изучения художественного творчества», а «не самой сущностью искусствоведческой науки»[26]. В статье об учителе есть слова, в которых, как кажется, Г.Ю. формулирует кредо не только Федорова-Давыдова, но и свое собственное: стремление «разглядеть надежды и тревоги человека, времени, эпохи»[27].

***

В рассматриваемых сочинениях Стернина не так много ссылок на зарубежные исследования, а те, что есть, в основном касаются предметной стороны: книги и статьи об ар-нуво, символизме и т.п. Очевидно, что он не подключался к какому-то готовому дискурсу, применяя его к своей проблематике в качестве некой теоретической рамки, как это часто происходит сейчас, когда исследователь сразу же объявляет, в русле какого (или каких) из существующих подходов он собирается действовать. Перед нами целиком самостоятельная, независимо созданная методология, которая вместе с тем соответствует направлению общемировых тенденций науки об искусстве, но не исчерпывается ими. Попробую в самом общем виде очертить круг западных научных школ и парадигм, с которыми у Стернина обнаруживаются параллели и пересечения в проблемном поле.

Первое, что приходит в голову, — это, конечно, так называемая социальная история искусства. Замечу сразу, что, хотя ее происхождение связывают с серединой ХХ века[28] (1951-е — Арнольд Хаузер), как влиятельное умственное движение она развивается в 1970-е, переживает расцвет в 1980-е — 1990-е годы, а в 2000-е становится академической научной дисциплиной[29]. Первые важные статьи и книги Ти Джея Кларка[30], Томаса Кроу[31], Линды Нохлин[32], Элизабет Валкенир[33] и других корифеев метода относятся к началу 1970-х и позже, то есть налицо синхронное, если не опережающее, развитие. Наблюдается родственность исходных позиций: внимание к социальному контексту, а не к проблемам стиля (форма, иконография, символика), стремление «взглянуть на эпоху „изнутри“» (ХЖ1: 214), основываясь на изучении большого массива «свидетельских показаний» современников и уделяя основное внимание многосложным связям искусства и общества, идеологии и художественной практики. Имеется совпадение некоторых тематических линий и сюжетов, в частности, под прицел попадают взаимоотношения искусства, художника и зрителя и — шире — социально-культурная обусловленность восприятия искусства, особенности его функционирования в обществе (заказчик, публика, критика, массовый вкус, зрительский опыт). Заметна близость исследовательской техники: общие выводы часто делаются на основе «частных случаев» («кейсов», как теперь говорят) или подтверждаются ими; на поверхность вытаскиваются фигуры «обычных людей», «фоновые» имена, события и явления. Фундаментальное отличие состоит в том, что Стернин не заменяет своим подходом историю искусства, но создает новую область, новый предмет изучения, тем самым, как кажется, снимая основной конфликт, сопровождающий социальную историю искусства и позднее выросшие из нее визуальные исследования, критикуемые за утрату понимания истории искусства как самоценного занятия.

Нельзя не подчеркнуть, что отмеченные совпадения носят слишком общий характер и не затрагивают своеобразия предмета изучения. По крайней мере, я не нашла в социальной истории искусства аналогий ни с самим концептом «художественная жизнь», ни со стоящим за ним предметным полем. Если взять основополагающие исследования, то они все же направлены на иное прочтение самой сферы искусства: реконструкция широкого и разветвленного социального контекста служит целям дешифровки реального смысла конкретного произведения, художественной системы мастера или направления. Так, Ти Джей Кларк показывает, что плоскостность живописного пространства у Эдуарда Мане не является прихотью художника или производным процесса формообразования, а обусловлена характеристиками французского общества тех лет, которые он реконструирует с помощью самых разнообразных свидетельств и фактов — от дневников, писем, художественной литературы, газетных объявлений, карикатур до планов и видов османовского Парижа. Майкл Баксандалл свою книгу 1972 года квалифицирует как «учебник по социальной истории живописных стилей»[34]. Если же западные исследователи обращаются к близким материям, то также уходят в иную сторону. Подобно Стернину, многие из них сосредоточиваются на выставках, институциях, группировках, однако подходят к ним как к изолированным сегментам художественного процесса, а историю выставок трактуют, скорее, как историю кураторства, изучение же институций по большей части является их критикой. Замечательные книги Флориана Иллиеса, посвященные 1913 году, или Даниэля Шёнпфлуга — 1918-му — тоже из «другой оперы»[35]. Во-первых, по типу они ближе к документальной прозе, во-вторых, убирают дистанцию, придвигая давние события к сегодняшнему дню (мы словно читаем о настоящем, главное качество — эффект присутствия), в-третьих, повествование дробное, прерывистое, калейдоскопичное, покадровое — не связи, но, скорее, скрещения или неожиданные совпадения…

И представители социальной истории искусств, и сам этот подход, особенно в его начальной фазе, тесно связаны с марксизмом. Ти Джея Кларка часто называли марксистом, а Бенджамин Бухло прямо утверждал, что в социальной истории искусства центральное положение занимают «проблемы, связанные с понятием класса»[36]. Можно ли найти точки соприкосновения здесь? У Стернина, естественно, тоже есть отсылки к марксизму; кроме того, его учитель Федоров-Давыдов в 1920-е — 1930-е годы активно строил «марксистскую историю искусств». В книгах Стернина марксистско-ленинских включений немного (читая их в 1970-е годы, я вовсе не обращала на эти места внимания). Что-то в них имеет отношение к общей методологии (например, ссылка на ленинские статьи о Льве Толстом, на его же периодизацию освободительного движения с началом в середине 1890-х пролетарского этапа), какие-то суждения несут легкую идеологическую окраску. Но чаще это одна из характеристик умственной жизни эпохи, подлежащая такому же анализу, как и все другие: марксистская критика и ее ответ на вопрос о взаимоотношениях художника и общества, марксистская теория и философский идеализм — два полюса по социальному смыслу и эмоциональной наполненности, «исторический оптимизм» марксизма «занял важное место в той разнообразной гамме мыслей и чувств, с которыми люди 90-х годов воспринимали и свое время, и будущее России» (ХЖ1: 110). В таких включениях все-таки превалировал момент предписанной риторики, однако Г.Ю. действовал необычайно тонко и интересно, умудряясь выводить ее из идеологического «орнамента» к реальному содержанию. Вместе с тем «предлагаемые обстоятельства», конечно, играли свою роль: будь на то воля автора, подобных включений было бы гораздо меньше, однако без них книгу, да еще о таком неоднозначном и неудобном периоде, просто не подписали бы к печати. О том, что «марксизм» был во многом, так сказать, навязанным, свидетельствует автореферат докторской диссертации Стернина, защищенной в 1972 году. Малозаметный и не слишком идеологически нагруженный в первой книге (только она была к этому времени издана) марксистский сюжет здесь, по необходимости, достигает весьма сильной тематической и композиционной концентрации (возможно, он действительно был расширен, но, скорее всего, остальной текст согласно жанру был сокращен и упрощен, поэтому марксистский каркас стал более заметен). Диссертация, рассматривающая не произведения, а общественные процессы, без таких «подпорок» не имела шанса на защиту[37].

Как кажется, от прямолинейных социальных зависимостей Стернина предохраняли не только собственные ум и вкус, но и усвоенный отрицательный опыт так называемой вульгарной социологии. Для примера достаточно сослаться хотя бы на следующую цитату: «Как показала не столь уж давняя практика нашего искусствознания, попытки подвести „теоретическую базу“ под „мирискусническое“ творчество, усматривая в боевых высказываниях членов кружка лишь отражение основных идейно-общественных столкновений эпохи и совершенно отвлекаясь от конкретной художественной ситуации в России тех лет, грозят получением весьма упрощенных и схематичных научных результатов» (ХЖ1: 7). Похожие опасения, если не ошибаюсь, звучали и по поводу социальной истории искусств.

Наряду с социальной историей искусств определенные и, едва ли не бóльшие, пересечения у методологии Стернина имеются со школой «Анналов», хотя никаких данных об интересе Г.Ю. к такой позиции у меня нет. Но эти идеи присутствовали тогда в атмосфере исторической науки: их разделял А.Я.Гуревич, книга которого «Категории средневековой культуры» была опубликована вскоре, в 1972 году (я, например, тогда воспринимала оба сочинения в некой общей рамке); в 1973 году на русском появилась классическая книга Марка Блока «Апология истории». Как и в предыдущем случае, здесь нет речи о влияниях и взаимодействиях, скорее, о параллельном развитии. Школа «Анналов» «мыслила проблемами», делала акцент на истории сознания, на бытии человека во времени, изучала убеждения, коллективные и индивидуальные представления, ценностные ориентации, использовала «стратегию контекстуализации»[38]. Исследователь исторической науки подчеркивает, что отличительной чертой четвертого поколения школы является анализ не «структуры», а «сети» отношений, выстраиваемой событием или биографией, внимание к социальной практике, где сталкиваются представления живых и конкретных людей[39]. Мне кажется, все это очень близко намерениям Стернина и в отношении «художественных жизней», и в период «художественных культур», конечно, с поправкой на другой язык описания, иной материал и специфику самого поля исследования.

В нашей литературе книги Стернина вскользь упоминались в контексте еще одной теории. Б.М.Бернштейн в начале 1990-х сопоставил западный институциональный подход с трудами советских эстетиков и социологов, обнаружив сходство, но не тождество[40]. Понятия «художественная культура» и «художественная жизнь»[41] он соотнес с концептом «мир искусства» Артура Данто и развившего его в теорию Джорджа Дикки. Бернштейн при этом определил художественную жизнь как «поперечный срез» или «актуальное бытие» художественной культуры[42] и отметил, что «примерно в этом значении, хотя и не в полном составе, оно используется в исторических исследованиях, например у Г.Ю.Стернина»[43]. По всей видимости, конкретно для книг Стернина это сравнение слишком общее или даже внешнее, поскольку институциональной спецификой форм художественной жизни он не занимался[44]. Вместе с тем и «мир искусства» по Данто — Дикки, и «художественная жизнь» по Стернину имеют важные совпадающие объекты: например, взаимоотношения художника и публики или роль художественной теории (у Г.Ю., скорее, обусловленные художественные «взгляды») для бытования искусства как искусства.

Уже говорилось, что сам ученый ни к каким чужим теориям и методологиям при создании своих первых книг не апеллировал. Однако это не значит, что он не знал западной литературы. Более того, его авторству принадлежат две важные и интересные статьи, связанные с анализом тенденций зарубежного искусствознания[45]. Он чутко уловил и точно описал произошедший интеллектуальный поворот. И хотя с анализируемым сюжетом себя напрямую не соотносил и, более того, в ряде случаев выступал с критических позиций[46], очевидно, что его собственными исследованиями формируется весьма сходный дискурс. В этих статьях есть вполне конкретные тезисы (место русского искусства в зарубежных исследованиях, причины меньшего внимания в них к изобразительному искусству XIX века по сравнению с литературой, абсолютизация русского авангарда и ее мотивы, особенности интерпретации ар-нуво и символизма[47], «оправдание» академического салона, обусловленность новых предметных и методологических интересов практикой современного искусства, воздействие расширительных трактовок символизма на интерпретационный научный метод в целом). Не буду на них останавливаться, хотя даже простое перечисление свидетельствует о близком Г.Ю. поле исследования. Подчеркну лишь то, как Стернин формулирует суть отмеченного им интеллектуального сдвига. По его мнению, к середине 1970-х в западном искусствознании внимание к «строению», структуре пластического организма, его «выразительной форме» сменяется процессом «опознания» действительности. Ученые все больше настаивают на «суверенном значении отображаемой в искусстве реальности — или как таковой, или же трансформированной внутренним миром художника»[48]. Сущность развития искусства теперь ищут не в «цепи последовательных модификаций пластической системы», а в «горизонтальном» срезе: во внутренних взаимосвязях между видами творчества и другими сферами социальной и духовной жизни»[49], в «открытости своему времени, всей многослойности общественного сознания эпохи»[50]. Фокус исследовательского внимания наводится на XIX век в двух его основных формах — реализм и (особенно) символизм (в отличие от господствовавшего ранее «импрессионизмоцентризма»), а в искусстве ХХ века акцентируется линия, преемственная по отношению к символизму и прежде представлявшаяся, по сравнению с той, что вела к абстракции, маргинальной (от сюрреализма до гиперреализма). Одним из инструментов интерпретации становится при этом понятие «мотива как основы определенной и очень устойчивой в пределах данной эпохи эстетической модели»[51]. Выводы Стернина основаны на пристальном анализе и обильном цитировании большого комплекса преимущественно франко- и немецкоязычной литературы[52] (поскольку он свободнее владел этими языками[53]). Ученый оперирует такими изданиями, как серия «Штудий по искусству XIX века»[54] (с 1968 года), масштабное издание Propyläen Kunstgeschichte с открывающим его томом (1966 года), посвященным переоценке XIX века, в том числе с упоминанием русского реализма, проблемное предисловие к которому написал С.Венцель. Особое внимание Стернина привлекли статья и взгляды профессора Уппсальского университета Рудольфа Цайтлера под красноречивым названием «Неизвестное столетие» и не менее показательными (антивёльфлиновскими — в широком смысле слова) главами «Понятие развития как препятствие» и «Понятие стиля как препятствие». Говоря о новой актуальности и универсальности категории мотива, Г.Ю. опирается на статью Йозефа Адольфа Шмоля «К методологическому разграничению понятия мотива»[55]. Потенциал этого подхода Стернин прежде всего связывает с возможностью «выявить в семантике пластического образа… некий сгусток социально-духовного и художественно-исторического опыта»[56]. Надо сказать, что Григорий Юрьевич на равных включается в этот разговор о проблеме «реальности» в искусстве, рассматривает плюсы и минусы новых западных концепций[57].

***

Итак, Г.Ю.Стернин на рубеже 1960-х — 1970-х годов перевел феномен «художественной жизни» из эмпирического в концептуальный план. К своей методологии он пришел самостоятельно, однако в общем и целом его подходы соответствовали мировым научным тенденциям, развивались параллельно и синхронно, без прямого взаимодействия. Вместе с тем в западном искусствоведении, если не ошибаюсь, нет трудов, обращенных непосредственно к феномену художественной жизни общества (да еще за столь длительный период) как специфическому предмету изучения.

Книги Стернина в нашей стране были оценены по достоинству и имели широкий резонанс в годы их выхода. Проницательные современники из одного (или близкого) с ним поколения воздали должное научным горизонтам исследователя художественной жизни[58]. Пройденная у учителя «школа мысли» оказалась чрезвычайно важной для его учеников, опиравшихся на нее в своих занятиях[59]. Значимость самого предмета как самостоятельной сферы культуры была вскоре закреплена на теоретическом уровне[60]. В дальнейшем появился целый класс историков именно художественной жизни. Одни, как В.П.Лапшин[61], начали свои, куда более локальные, исследования почти одновременно с Г.Ю., работы других были инициированы уже его книгами, а некоторые как диссертации выполнены под его руководством. Правда, идеи Стернина получили развитие скорее вширь, нежели вглубь, породив многочисленные исследования на географическом материале[62]. Для искусствоведческого краеведения этот тематический ракурс стал поистине золотой жилой — позволил максимально привлечь к науке местные силы и найти подходящую форму для описания и сборки локальных процессов, тем самым вводя их (на равных) в общий культурный контекст, чего не могла сделать традиционная история искусства, поскольку с ее точки зрения многие региональные артефакты не выдерживали сравнения с теми, что уже были включены в подтвержденную временем иерархию ценностей.

Концептуальный ресурс книг Г.Ю. оказался при этом не слишком востребованным или, по крайней мере, не афишируемым. Идеи и методы, близкие тем, что были обоснованы и применены Стерниным, находят, конечно, продолжение в современной литературе (интерес к природе и особенностям процесса рецепции в культуре, описанию групповой идентичности различных художественных сообществ, механизму и функциям мифотворчества, расшифровке внутренних мотивов и стимулов устройства зарубежных выставок, представлению тех или иных явлений и проблем «глазами современников» и т.п.), ряд ученых работает на том же, размеченном Г.Ю., поле, додумывая затронутые им сюжеты[63]. Однако не так уж часто мы найдем ссылки на предшественника[64]. А если они есть, то, как правило, касаются не методологии или концептуальных выводов, но каких-то фактических вещей или цитированных источников. Молодое поколение искусствоведов, воспитанное на западной литературе, по всей видимости, вообще не считывает здесь методологии. Одна из причин такого положения вещей была названа в самом начале — принадлежность автора к советскому искусствоведению. Оттуда сегодня если что и берется, то только «знания», а не подходы. Кроме того, методологию Стернина трудно превратить в набор инструментов и маркированных понятий, как это зачастую происходит с зарубежными теориями. Надо сказать, что Г.Ю. вообще ограничивает рамки чистой теории, опасаясь утратить специфический предмет искусствознания, поэтому теоретическая составляющая дозирована и не образует некоего свободного остатка, будучи тесно связанной с материалом. Не случайно важную и самостоятельную исследовательскую задачу он видел в том, чтобы «выявить наиболее значительные события хроники культурного быта, не подавляя теоретическими построениями живой и прихотливой логики фактов» (ХЖ1: 10).

[1] Если иметь в виду ракурс предмета исследования, то «советскому искусствознанию» как идеологическому феномену уделяется сегодня едва ли не больше внимания.

[2] Внутри XIX века последовательность также была нарушена: завершающей стала книга, изданная в 2005 году, которая по логике должна была быть первой — о 1830-х — 1840-х годах.

[3] Исключением (в смысле объема) является последняя, шестая книга.

[4] См. описание ситуации в статье: Сарабьянов Д.В. Искусствознание и литературоведение // Искусство. 1972. № 5.

[5] Кстати, подобное разделение могло бы, как кажется, снять некоторые проблемы в изучении искусства периода застоя.

[6] Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России на рубеже XIX–XX веков. М., 1970. С. 4. (Далее прямо в тексте — ХЖ1: 4, ХЖ2: 60 и т.д.)

[7] Подзаголовок к книге «Русская художественная культура второй половины XIХ века. Диалог с эпохой» (М., 1996) (ответственный редактор, автор введения и главы «Изобразительное искусство» — Г.Ю.Стернин).

[8] Сам Г.Ю. слово «рефлексия» употребляет, кажется, всего один раз. См.: ХЖ5: 108.

[9] Сарабьянов Д.В. Г.Ю.Стернин — исследователь русской художественной культуры // Стернин Г.Ю. Русская художественная культура второй половины XIX — начала ХХ века. Исследования и очерки. М., 1984. С. 11.

[10] Речь идет о Валентине Маркаде и принципах сопоставления России и Запада. См.: ХЖ3: 137, 138.

[11] Показательно частое использование самой этой конструкции с предлогом «за», показывающей, как сквозь внешние события просвечивает глубинный внутренний смысл происходящего.

[12] Такие главы есть и в книгах, посвященных ХIX веку.

[13] Эту роль выполняет завершающая каждую книгу краткая летопись (автор снова и снова обращает внимание читателя на данное обстоятельство).

[14] В таком же плане — как «культурных героев» — он рассматривает фигуры Сергея Дягилева или Модеста Дурнова (ХЖ1, на последнего до Г.Ю. никто не обращал специального внимания).

[15] Стернин цитирует статью С.К.Маковского «Художественные итоги». См.: ХЖ3: 188.

[16] Г.Ю. использует здесь формулировку Андрея Белого. См.: ХЖ3: 145. «Для многих из представителей авангарда, — писал Стернин, — проблема „художник и Россия“ представлялась никак не менее актуальной, чем авторам „аполлоновских“ статей» (ХЖ3: 189). Ученый специально отмечал, что этот смысл не считывался тогда художественной критикой.

[17] Приведу разговор с Г.Ю., записанный мной в ноябре 1980 года: «Говорил о своих занятиях началом века, о том, как это получится — расстаться с ним и переключиться полностью на вторую половину XIX века, ведь уже лет 20 был тесно связан с ХХ, хотя считает себя, скорее, „человеком века XIX“ — и по человеческим, и по профессиональным склонностям. Время тоже очень интересное. Но будет не легче, а, пожалуй, труднее: слишком тесно все переплетено с общественными идеями и настроениями; так что гибкости потребуется много больше, чем применительно к „эгоцентрическому“ ХХ веку, где всю „ответственность“ можно „свалить на личность“».

[18] Причины такого бума на Западе Стернин даже подверг анализу. См.: Стернин Г.Ю. Русское искусство в трактовке западной науки // Русское и советское искусство в оценке зарубежного искусствознания: сб. ст. М., 1980. С. 173–193. Он также считал, что при изучении авангарда часто возникает опасность воспринимать идеи и события «глазами и умом не историка искусства, а самих „левых“» (Там же. С. 180).

[19] Стернин Г.Ю., Сидоров А.А. Изобразительное искусство в художественной жизни России 1908–1917 годов // Русская художественная культура конца XIX — начала ХХ века (1908–1917). М., 1980. Кн. 4. С. 9–28.

[20] Здесь представлены значимые моменты и отличительные черты «левого» сегмента художественной жизни: выставки, группировки, манифесты, критика, линии поведения, взаимоотношения с зарубежным искусством, мифологема «Запад — Восток» и т.п.

[21] Встречается оно и у Александра Бенуа, и у Алексея Федорова-Давыдова.

[22] Г.Ю. упоминает, например, Н.И.Коваленскую (Художественная жизнь Москвы // Искусство. 1947. № 6) и В.М.Лобанова (Художественная Москва начала века // Искусство. 1964. № 5).

[23] В методологической части Г.Ю. не упоминает формалистов, которые в конце 1920-х, осознав недостаточность изолированного исследования эволюции стилей и форм, выдвинули сходную категорию литературного быта, равно как и близкое понимание самой сути дела и, соответственно, исследовательской задачи: «Отношения между фактами литературного ряда и фактами, лежащими вне его, не могут быть просто причинными, а могут быть только отношениями соответствия, взаимодействия, зависимости или обусловленности». См.: Эйхенбаум Б.М. Мой временник. Екатеринбург, 2020. С. 80. Ссылка на «Мой временник» имеется в ХЖ4 в связи с типологией литературных журналов и вопросом о становлении литературного профессионализма (ХЖ4: 169). Имя Эйхенбаума несколько раз встречается в ХЖ6, но в плане истории, а не теории.

[24] Стернин Г.Ю. А.Федоров-Давыдов — ученый и педагог / Федоров-Давыдов А.А. Русское и советское искусство: статьи иочерки. М., 1975. С. 685–698.

[25] Там же. С. 692. Федоров-Давыдов пришел к этому выводу, учась на своих «вульгарно-социологических» ошибках.

[26] Там же. С. 686.

[27] Там же. С. 696.

[28] Первые книги Арнольда Хаузера появились в середине 1950-х годов.

[29] О социальной истории искусств см.: Назарова О. Взгляд эпохи: как социальная история искусства изменила историю искусства итальянского Возрождения // Искусствознание. 2019. № 1. С. 10–35; Сафонова В.А. Социальная история искусства: к становлению метода.

[30] Clark T.J. Image of the People: Gustave Courbet and the 1848 Revolution. Berkeley: University of California Press, 1973; The Absolute Bourgeois: Artists and Politics in France, 1848–1851. Berkeley: University of California Press, 1973; The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and his Followers. Princeton: Princeton UP, 1985.

[31] Crow Thomas. Painters and Public Life in Eighteenth Century Paris. New Haven; London: Yale University Press, 1985; Modern Art in the Common Culture. New Haven; London: Yale University Press, 1996.

[32] Nochlin Linda. Realism. L., 1971; The Politics of Vision Essayes of XIX Century Art and Society / Linda Nochlin, ed. L., 1991.

[33] Valkenier Elizabeth K. Russian Realist Art. The State and Society: The Peredvizhniki and Their Tradition. New York, 1989. Если правильно помню, Г.Ю. в последующие годы с Валкенир даже общался, а имя Нохлин я от него слышала.

[34] Baxandall Michael. Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy. A Primer in the Social History Pictorial Styles. Oxford: Clarendon Press, 1972.

[35] Иллиес Флориан. 1913. Лето целого века. М., 2013; Он же. 1913. Что я на самом деле хотел сказать. М., 2020. Шёнпфлуг Даниэль. Время кометы. 1918: Мир совершает порыв. М., 2019.

[36] Бухло Бенджамин Х.Д. Социальная история искусства: модели и понятия // Искусство с 1900 года. М., 2015. С. 25.

[37] Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России на рубеже XIX–XX веков: АДД. М.: Институт истории искусств МК СССР, 1972.

[38] Русакова О.Ф. Методологические стратегии в современных исторических исследованиях: школа «Анналов» и «новая интеллектуальная история» // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения РАН. Екатеринбург, 2001. Вып. 2. С. 17–50.

[39] Там же. С. 29. Для этого направления характерны такие научные модели, как «микроистория» и «история повседневности». Г.Ю. их заметил, хотя и в русском варианте. Так, в последней, шестой ХЖ (30-е — 40-е годы XIX века), вышедшей в 2005 году, он пишет: «Реальная история как „оглавление“ (определение из „Былого и дум“ А.И.Герцена), как скрещение многоразличных событий из частной жизни человека — такой взгляд на прошлое страны сейчас опять востребован гуманитарным знанием» (ХЖ6: 6, 172), делая сочувственную ссылку на книгу под редакцией Ю.Л.Бессмертного «Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала Нового времени» (М., 2000).

[40] Бернштейн Б.М. «Кризис искусствознания» и институциональный подход // Советское искусствознание. М., 1991. Вып. 27. С. 269–297.

[41] К этому времени «художественная жизнь» стала предметом социологической науки. См.: Перов Ю.В. Художественная жизнь общества как объект социологии искусства. Л., 1980.

[42] Со ссылкой на книгу А.Н.Сохора «Социология и музыкальная культура» (М., 1975).

[43] Бернштейн Б.М. Указ. соч. С. 297.

[44] Для Д.Дикки сам «мир искусства» был определенным социальным институтом. См.: Бернштейн Б.М. Там же. С. 277.

[45] Стернин Г.Ю. Проблема «реальности» в изобразительном искусстве XIX века (заметки о некоторых тенденциях в современном зарубежном искусствознании) // Советское искусствознание. 1978. М., 1979. Вып. 2. С. 210–232; Стернин Г.Ю. Русское искусство в трактовке западной науки. С. 173–193 (по материалам конференции 1979 года).

[46] Например, рассуждая о новом взгляде на XIX век, Г.Ю. сетует на «свойственное всей западной науке слабое знание… советской искусствоведческой литературы». См.: Стернин Г.Ю. Проблема «реальности»… С. 219.

[47] Стернин, к примеру, критически отнесся к склонности «исторически генерализовать художественное мышление символистов». См.: Там же. С. 228.

[48] Стернин Г.Ю. Проблема «реальности»… С. 210–211.

[49] Там же. С. 221.

[50] Там же. С. 222.

[51] Там же. С. 222.

[52] В этом, кстати, есть особый интерес и особая польза, поскольку сегодня мы в гораздо большей степени опираемся на англоязычную историографию.

[53] Так, анализируя известную книгу Камиллы Грей, он цитирует ее по изданию на французском языке (Лозанна, 1968).

[54] Название серии: Studien zur Kunst des 19. Jahrhunderts.

[55] J.A.Schmoll. Zur methodischen Abgrenzung der Motivkunde // Beltrage zur Motivkunde des 19. Jahrhunderts. Munchen, 1970.

[56] Стернин Г.Ю. Проблема «реальности»… С. 226.

[57] В статье названы и многие другие западные имена: J.Pierre, Ph.Jullian, D.Ternois, H.Hofstatter.

[58] Сарабьянов Д.В. Г.Ю.Стернин — исследователь художественной культуры; Андреева Л.В. Научные горизонты Г.Ю.Стернина // Искусствознание. М., 2014. Вып. 3–4. С. 10–16; Морозов А.И. Мастер // Г.Ю.Стернин. Два века. Очерки русской художественной культуры. М., 2007. С. 6–13.

[59] Воспоминания об учителе // Г.Ю.Стернин. Два века. Очерки русской художественной культуры. М., 2007. С. 17–40.

[60] Перов Ю.В. Художественная жизнь общества как объект социологии искусства. Л.,1980.

[61] Лапшин В.П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году. М., 1983. Есть ссылка на методологию Стернина. Сама же книга Лапшина (очень интересная) в большей степени документальная, чем концептуальная, и сосредоточена на воссоздании событий.

[62] Перечислю некоторые: Муратов П.Д. Художественная жизнь Сибири 1920-х годов. Л., 1974; Овчинникова Л.И. Художественная жизнь Томска в переломные годы истории Сибири (1917–1922): АКД. Барнаул, 2006; Солопова О.А. Художественная жизнь Алтая первой половины ХХ века. Барнаул, 2006; Шакина А.В. Художественная жизнь Вятской губернии первой трети ХХ века: АКД. Ярославль, 2008; Антонова В.Б. Современная художественная жизнь Мурома: тенденции, творчество, институции: АКД. СПб., 2010; Артемова А.Н. Художественная жизнь Алтая во второй половине ХХ века по материалам периодической печати: АКД. Барнаул, 2016. За последнее время появилось внушительное количество работ, рассматривающих феномен художественной жизни с философских, социологических и культурологических позиций. См.: Манзырева Е.С. Художественная жизнь как объект научного исследования // Ценности и смыслы. М., 2017. С. 65–73.

[63] Сам Стернин в подобной перспективе видел важное значение избранного им исследовательского аспекта: «Будущий историк художественной жизни будет волен истолковывать многое из того, что пока удается лишь обозначить» (ХЖ1: 10). Если называть имена, то в рамках изучения периода конца XIX — начала XX века успешнее всего в близком Стернину предметном и проблемном поле работали — каждый по-своему — Андрей Крусанов (Русский авангард. Т. 2. М., 2003 (1-е изд., краткое — 1996); Т. 1. М., 2010) и Илья Доронченков (К западу через северо-запад. Скандинавская выставка Сергея Дягилева: рецепция и контекст // Искусствознание. 2019. № 2. С. 168–205. № 3. С. 154–225). При этом у Крусанова другой формат исследования: в зоне интересов — одно, пусть и многосоставное, явление — русский авангард, ему важнее последовательная реконструкция самих событий, строящих художественную жизнь. Отсюда совмещение аналитики с хроникой, максимальная подробность изложения, обилие цитат, обладающих самостоятельной повествовательной значимостью. Илья Доронченков, как и Стернин, занимается рецепцией, «подтекстами» процесса устройства в России зарубежных выставок, но, по сравнению с ним, усиливает и уплотняет фактуру материала, делает его более «вещественным».

[64] В большей степени это касается той части наследия Стернина, которая посвящена рубежу XIX–XX веков, в меньшей — искусству второй половины XIX века.